Infecções e preconceitos ainda acompanham mulheres trans e travestis

A enfermeira Emanuele da Silva Bernardo conseguiu sair da situação de saúde precária que normalmente acompanha as mulheres trans e travestis no Brasil. Ela iniciou o processo de transição social aos 17 anos e passou por situações comuns a esse grupo da população, como a prostituição e a aplicação de silicone industrial. Com o apoio da família, voltou a estudar, concluiu um curso técnico de enfermagem, graduou-se enfermeira e faz mestrado em saúde coletiva na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCM-SCSP). A partir de sua experiência pessoal, ela pesquisa o uso do silicone industrial por travestis e mulheres trans que se prostituem na capital paulista.

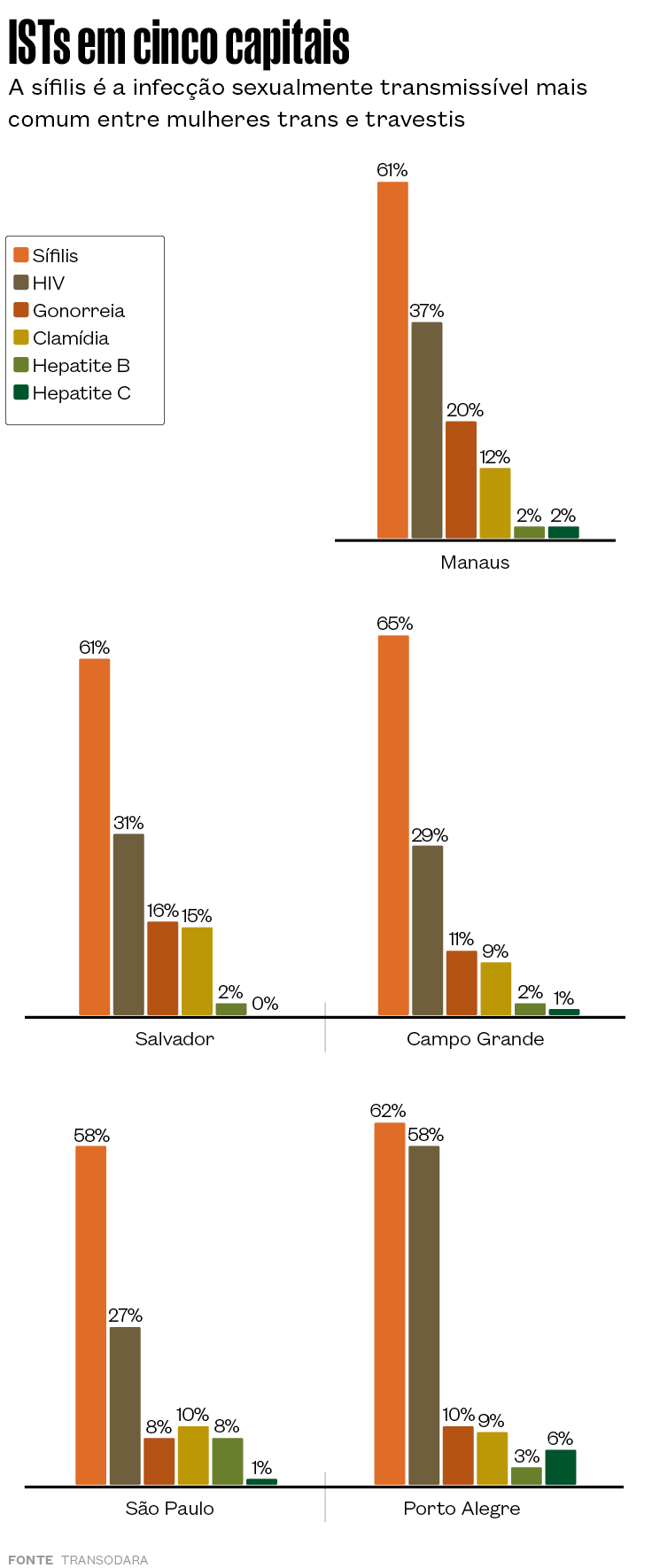

Geralmente as mulheres trans e travestis, que não se identificam com o sexo biológico com que nasceram, constituem um grupo da população muito vulnerável a problemas de saúde. Apresentam taxas mais elevadas de infecção por HIV e sífilis, altos índices de ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, ideação suicida e tentativa de suicídio, de acordo com um artigo publicado em agosto na Revista Brasileira de Epidemiologia. Esse e outros 13 artigos da mesma edição apresentam os resultados do projeto TransOdara, com entrevistas realizadas de 2019 a 2021, com financiamento do Ministério da Saúde e da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), que avaliou a prevalência de sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) entre 1.317 mulheres trans e travestis de cinco capitais brasileiras: Manaus, Salvador, Campo Grande, São Paulo e Porto Alegre.

A prevalência de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) nessa população foi de 34,4% nas cinco capitais analisadas, de acordo com o trabalho liderado por pesquisadores das universidades Federal da Bahia (UFBA) e do Estado da Bahia (UEB), detalhado em artigo na mesma edição da revista científica. Em São Paulo, das 403 participantes que fizeram o teste rápido, 233 (58%) apresentaram resultado positivo para sífilis e 107 (27%) para HIV; das 402 que fizeram também outros testes, 41 (10%) positivaram para clamídia, 33 (8%) para gonorreia, 8 (2%) para hepatite B e 3 (1%) para hepatite C.

Das cinco capitais, a situação melhor é a de Campo Grande (MS), com taxas relativamente mais baixas de infecção por HIV (29%), identificada em 50 das 175 que fizeram testes rápidos. O pior cenário é o de Porto Alegre (RS), onde 109 das 189 participantes (58%) positivaram para HIV (ver infográfico). A doença provocada por esse vírus, a Aids, pode ser prevenida ou tratada com antivirais (ver Pesquisa FAPESP nº 267).

Vivem no Brasil por volta de 3 milhões de pessoas – o equivalente a 2% da população adulta – trans ou não binárias (não se identificam nem com o sexo masculino nem com o feminino). A estimativa provém de um estudo da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (FMB-Unesp) publicado na revista Scientific Reports em 2021, feito com base em entrevistas com 6 mil indivíduos em 129 municípios de todas as regiões do Brasil (ver Pesquisa FAPESP nº 312). Até o final do ano devem sair os resultados da nova Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma estimativa atualizada da população trans, travesti e não binária do Brasil.

Ainda permanecem, porém, ideias equivocadas. “Mesmo nos serviços de saúde, persiste a ideia de que essas mulheres precisam apenas de cirurgias e hormônios, quando na verdade necessitam de um cuidado integral”, comenta a médica epidemiologista Maria Amélia Veras, da Santa Casa, uma das coordenadoras do TransOdara. A pesquisadora fundou há 10 anos o Núcleo de Pesquisa em Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+ (Nudhes), na FCM-SCSP, para fazer estudos que pudessem auxiliar na formulação e implementação de políticas públicas. “Trabalhamos para ajudar o SUS [Sistema Único de Saúde]”, comenta. Uma das diretrizes dos integrantes desse grupo é apresentar os resultados das pesquisas primeiramente para o público-alvo dos estudos com quem trabalham (ver Pesquisa FAPESP nº 230). Foi assim, novamente, no dia 10 de setembro, quando expuseram para as participantes e organizações comunitárias os resultados do projeto Manas por Manas, que trata de prevenção e autocuidado entre mulheres trans e travestis, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos.

“O acesso à saúde depende da proximidade dos serviços, do relacionamento com os profissionais e do histórico da paciente, que geralmente já passou por muita violência e discriminação”, pondera o geriatra Milton Crenitte, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que não participou dos estudos. Segundo ele, a implementação de ambulatórios especializados, o aprimoramento dos profissionais e o atendimento individualizado, com equipes multidisciplinares, poderiam ajudar a vencer as barreiras de acesso aos serviços de saúde.

Em 2020, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo aprovou um conjunto de regras para o atendimento de pessoas trans e travestis, com o objetivo de apoiar a atenção básica no acolhimento e no cuidado específico para essas populações. No entanto, nas cinco capitais estudadas, os pesquisadores do TransOdara ouviram relatos de discriminação ao fazerem 52 entrevistas em profundidade – as participantes tinham idade média de 34 anos, quase metade (23) cursou apenas o ensino médio e 22 delas viviam com uma renda mensal entre R$ 1 mil e R$ 2 mil. “[O médico] falou alto [meu nome de registro] e tinha umas pessoas lá, eu ouvi algumas risadinhas. […] Estou adiando [a volta] já tem um ano”, contou uma das entrevistadas de São Paulo, como relatado em um dos artigos, coordenado por pesquisadores da FCM-SCSP.

“Vi muitos relatos de recusa, mesmo em serviços básicos de saúde, porque não atendiam pessoas trans e travestis”, comenta o psicólogo Michel de Oliveira Furquim dos Santos, voluntário no atendimento psicossocial de pessoas LGBT+ no Centro de Referência e Defesa da Diversidade (CRD), em São Paulo. Atualmente, ele faz doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), com bolsa da FAPESP, sobre influências sociais que possam ter ajudado a formar a identidade de trans e travestis em São Paulo e Tabatinga (AM). Santos enfatiza que a discriminação contraria o princípio de universalidade da rede pública de saúde.

Mulheres trans e travestis tendem a ter quadros graves de saúde mental – da depressão à ideação suicida –, piorados com o uso de drogas. “Os deboches, os olhares, o desrespeito ao nome, tudo isso atinge a saúde mental. Não ter amigos, não ter dinheiro, não conseguir se inserir no mercado de trabalho formal. No caso da prostituição, não é todo dia que se quer fazer sexo. Para aguentar, muitas dizem ‘vou tomar um conhaque’, algo que depois pode evoluir para cocaína”, comenta Emanuele Bernardo. “Somos sempre jogadas para a solidão.”

Uma equipe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro corrobora essa percepção em outro artigo do TransOdara detalhado também na Revista Brasileira de Epidemiologia. A prevalência de uso de múltiplas substâncias nas capitais analisadas, em um período de 12 meses, foi de 49,3%, com predomínio de álcool (65,5% das entrevistadas), tabaco (52,9%), maconha (40,1%) e cocaína (31%).

Em editorial da revista Science publicado em agosto, Alex Keuroghlian, diretor da Divisão de Psiquiatria Pública e Comunitária do Massachusetts General Hospital, em Boston, e Asa Radix, da Universidade de Nova York, ambos nos Estados Unidos, comentam que jovens e adultos trans e de gênero diverso (TGD) que recebem cuidados afirmativos de gênero apresentam menor ocorrência de ansiedade, depressão, uso de substâncias e tentativas de suicídio.

Desde 2009, quando começou a trabalhar no então recém-inaugurado Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT-Aids), o psicólogo Ricardo Barbosa Martins, coordenador do ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Pessoas Trans, observa que muitas mulheres trans e travestis resolvem tomar por conta própria hormônios capazes de lhes dar características femininas ou masculinas, ainda que sob o risco de sérios danos à saúde, diante das dificuldades em fazer a transição em serviços de saúde. “Aqui no CRT a maior procura das mulheres trans e travestis ainda é por hormônios”, conta. O CRT aplica hormônios masculinizadores ou feminilizantes em pessoas com pelo menos 16 anos após avaliação por equipe multiprofissional.

Entre as cinco capitais examinadas no TransOdara, a situação mais dramática em relação ao uso de hormônios é em Manaus. Ali, 95% das participantes afirmaram utilizá-los sem receita médica.

Coordenadora da educação comunitária da Casa da Pesquisa do CRT-Aids e doutoranda em psicologia na USP, Paola Alves de Souza indica algumas razões para a autoaplicação de hormônios feminilizantes: “As filas nos ambulatórios trans são longas, e as pessoas querem resultados imediatos”. Uma das integrantes da equipe de pesquisadores do TransOdara iniciou o processo de transição durante o mestrado, desenvolvido de 2009 a 2011 na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Paraíba, e enfrentou dificuldades para encontrar emprego formal.

Em 2015, já em São Paulo, foi contratada para compor a equipe técnica do programa Transcidadania, da prefeitura paulistana, que naquele momento oferecia 100 vagas e hoje 1.020 para que travestis, mulheres e homens trans em situação de vulnerabilidade possam terminar o ensino fundamental e médio e obter qualificação profissional. Durante dois anos, os beneficiários recebem uma bolsa mensal de R$ 1.482 e acompanhamento psicológico, jurídico, social e pedagógico, importante diante do desamparo desse grupo da população. “Tenho várias amigas trans que não tiveram o apoio da família, como eu tive, e foram expulsas de suas casas”, comenta a química e performer trans Lariel Chagas da Silva Neres, que faz o doutorado em biotecnologia na Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Araraquara.

Em 2022, a estudante trans Luara Souza ajudou a fundar o Núcleo de Consciência Trans da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde estuda. O grupo organiza encontros como o SlamBall, que combina poesia, dança e desfile, para atrair os interessados e discutir assuntos do universo trans com a comunidade acadêmica e moradores da Região Metropolitana de Campinas.

Trata-se, porém, de um movimento lento. Graduada em ciências moleculares, com doutorado em física de partículas elementares, Gabrielle Weber Martins teve dificuldades para encontrar informações sobre como iniciar a transição de gênero e só se assumiu como travesti após ser aprovada em concurso público para professora da Escola de Engenharia da USP, no campus de Lorena, em 2014. “Sei que sou trans desde os 10 anos”, conta. Ela tem 40 anos.

Fonte: Revista Pesquisa FAPESP